AGRAR

Politik

Bodenatlas 2024: Boden schützen – Ernährungssicherheit, Klima- und Naturschutz zusammen denken

In der Europäischen Union sind mittlerweile mehr als 60 Prozent der Böden geschädigt, verursacht unter anderem durch industrielle Landwirtschaft und die Auswirkungen der Klimakrise. Landwirt*innen sollten besser beim Bodenschutz unterstützt werden, die Gemeinsame Agrarpolitik als Förderinstrument der EU muss Ökosystemleistungen auch für den Boden zukünftig stärker honorieren.

“Hunger ist politisch und er ist vermeidbar, wenn wir nachhaltige, klimaresiliente, lokale beziehungsweise regionale Ernährungssysteme fördern.”

Die Entscheidungen und Handlungen zur Bekämpfung des fortschreitenden Klimawandels und des weltweiten Hungers reichen gegenwärtig nicht aus: “Darauf zu vertrauen, unser Leben und Produzieren könne im Wesentlichen unverändert weitergehen, wenn wir nur moderne, regenerative Technologien anwenden, ist ein Trugschluss.”

Erdüberlastungstag 2023: Leben auf Kosten anderer

Angesichts der globalen Klimakrise müssen wir schneller und ohne Umwege die planetaren Grenzen einhalten. Überlebensnotwendig ist Suffizienz, also ressourcenschonendes Verhalten, das sozial gerecht ist; es kann nur gelingen mit einem umfassenden Wandel hin zu Wirtschafts- und Gesellschaftsstrukturen, die nicht unsere Lebensgrundlage zerstören.

Geplante Haushaltskürzungen von Finanzminister Lindner bringen Umbau der Tierhaltung und Naturschutz der Bundesländer in Gefahr

Das Finanzministerium schlägt für den Bundeshaushalt 2024 Kürzungen in Bereichen vor, in denen insbesondere Tierschutz-Maßnahmen, Weidehaltung sowie der tier- und klimafreundliche Umbau von Ställen gefördert wird. Die Deutsche Umwelthilfe befürchtet, dass damit die wirtschaftliche Basis nachhaltiger Bauernhöfe in Deutschland zerstört wird.

Afrika-Strategie des Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung bleibt hinter den Erwartungen zurück

Die beiden kirchlichen Werke für Entwicklungszusammenarbeit Brot für die Welt und Misereor begrüßen grundsätzlich, dass die deutsche Entwicklungspolitik in Anbetracht der gewachsenen globalen Herausforderungen ihre Prioritäten in der Partnerschaft mit dem afrikanischen Kontinent noch einmal neu definiert. Dennoch blieben viele Fragen offen, und es fehle eine klare strategische Ausrichtung.

Faire Lebensmittelpreise Fehlanzeige: Bauern- und Entwicklungsverbände fordern mit Deutscher Umwelthilfe Verbot des Einkaufs unterhalb der Produktionskosten

Während die Preise in Supermärkten laut Statistischem Bundesamt mit 20 Prozent über dem Vorjahresniveau etwa doppelt so stark steigen wie die allgemeine Inflation, können viele Milch-, Schweine- und Biohöfe am anderen Ende der Lieferkette noch immer nicht ihre Produktionskosten decken. Dreht sich aber die Ertragsspirale für bäuerliche Betriebe weiter nach unten, setzt sich das Höfesterben fort; übrig bleiben zunehmend industrielle Tierhaltungen, die niedrige Preise durch Massenproduktion zu kompensieren versuchen. Die Bundesregierung muss Verarbeiter und Handel, also den Markt, mit in die Pflicht nehmen, andernfalls kann die klimafreundliche Transformation der Landwirtschaft nicht gelingen.

Umweltverbände rechnen nach: Anbauflächen für Agrokraftstoffe könnten Kalorienbedarf von bis zu 35 Millionen Menschen decken

Anbauflächen, die heute der Produktion von Agrokraftstoff für den deutschen Markt dienen, könnten Kalorien für bis zu 35 Millionen Menschen produzieren. Trotz dramatischer globaler Ernährungskrise und stark gestiegener Lebensmittelpreise landet 2022 in Deutschland noch mehr Essen im Tank als im Vorjahr. Grüne und SPD dürfen die monatelange Blockade des Verkehrsministers nicht länger akzeptieren.

Unsere Art des Lebens findet auf dem Rücken anderer statt

Unsere heute dominierende Form der Lebensmittelerzeugung ist Ursache für 70 Prozent des Verlustes an Biodiversität und ein Drittel der globalen Treibhausgasemissionen. An diesen Zahlen lässt sich ablesen, dass die Menschen in Deutschland für einen übermäßigen Abbau und Verbrauch von irdischen Ressourcen und die Entstehung der globalen Klimaveränderungen eine hohe Mitverantwortung tragen. Der “German Overshoot Day” 2022 fällt auf den 4. Mai: An diesem Tag hat Deutschland alle Ressourcen aufgebraucht, die dem Land nach dem Gebot der Nachhaltigkeit für das gesamte Jahr 2022 zur Verfügung stünden.

foodwatch fordert strenge Regulierung der Agrarspekulation – Teufelskreis aus Angst und Gier treibt Weizenpreise

Im Zuge gesamtwirtschaftlicher Turbulenzen werden Warenterminkontrakte mit Agrarprodukten häufig zu einer beliebten Anlageklasse bei Finanzinstituten. So befeuern Finanzspekulanten die ohnehin stark steigenden Agrar-Rohstoffpreise zusätzlich: Sie wetten auf steigende Preise und hoffen auf rasche Gewinne. Die Lebensmittelpreise sind in den letzten Wochen weltweit massiv gestiegen, laut den Vereinten Nationen liegen sie um 34 Prozent höher als vor einem Jahr und haben den höchsten Stand seit 1990 erreicht.

foodwatch: EU-Kanada-Handelsabkommen CETA ist Gefahr für Demokratie und Verbraucherschutz

Der Bundestag stimmt voraussichtlich in wenigen Wochen in zweiter Lesung über das Zustimmungsgesetz zum Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada (CETA) ab. Die Verbraucherorganisation foodwatch sieht in CETA kein harmloses Handelsabkommen, das lediglich Zölle senkt und den Handel fördert, sondern “ein trojanisches Pferd, das Verbraucher- und Umweltschutzstandards bedroht und das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente bei wichtigen Entscheidungen ausschaltet”. Unter anderem die Parlamente in Frankreich, Deutschland und Italien müssen noch ihre Zustimmung zu CETA geben; lehnt ein Land CETA ab, ist das Abkommen vom Tisch.

Brot für die Welt: Stellungnahme zum 16. Entwicklungspolitischen Bericht der Bundesregierung

Hunger sei nicht in erster Linie durch Produktionssteigerung mithilfe von mehr Dünger, optimiertem Saatgut und neuester Technologie zu besiegen. Das Welternährungsproblem lasse sich nicht mit den Methoden einer industriellen Landwirtschaft lösen, die das Klima anheizen und die Gewässer belasten, so Dagmar Pruin, Präsidentin von Brot für die Welt, zur Präsentation des 16. Entwicklungspolitischen Berichts der Bundesregierung. Sie stellt fest: “Hunger ist eine Folge von Politikversagen.”

foodwatch zum Food Environment Policy Index 2021: “Miserable Bilanz der deutschen Ernährungspolitik”

Der Food Environment Policy Index bewertet die politischen Maßnahmen Deutschlands zur Förderung einer gesunden Ernährung. Deutschland bleibt aktuell weit hinter internationalen Best Practices zurück: Dringender Handlungsbedarf besteht etwa bei der Umsetzung einer qualitativ hochwertigen, gebührenfreien Schul- und Kitaverpflegung und der gesetzlichen Regulierung von Lebensmittelwerbung, die sich an Kinder richtet. Die Versäumnisse von Julia Klöckner und ihren Vorgänger:innen haben schwerwiegende Folgen für die Gesundheit der Menschen und kosten die Gesellschaft Milliarden; jahrelang hat sich die Bundesregierung mit wirkungslosen freiwilligen Selbstverpflichtungen der Industrie abspeisen lassen.

Hunger und Fehlernährung sind Ergebnis von Politikversagen

Weltweit hungern 768 Millionen Menschen, im Vergleich zum Jahr 2017 ist die Zahl der hungernden Menschen damit um 24,8 Prozent gestiegen. Die zeitlich immer schneller aufeinanderfolgenden politischen, ökonomischen und ökologischen Krisen weltweit schwächen die Widerstandsfähigkeit armer Menschen – so hat die Covid19 Krise von 2019 auf 2020 fast 100 Millionen Menschen mehr in Armut und Hunger getrieben. Das Menschenrecht auf gesunde und vielfältige Nahrung muss für alle Menschen auf der Welt gelten – und eine klimafreundliche Landwirtschaft und gesunde Ernährung müssen Hand in Hand gehen.

Schluss mit der Schönfärberei im Kakaosektor: Zertifizierter Kakao darf nicht per se als nachhaltig bezeichnet werden!

Seit mehr als 20 Jahren wird über die weit verbreitete Kinderarbeit im Kakaosektor Westafrikas berichtet, von wo rund 90 Prozent des in Deutschland verbrauchten Kakaos stammt. Die Kinderarbeit ist ein Symptom der Armut des größten Teils der Kakao anbauenden Familien. Der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie sollte endlich funktionierende Strategien entwickeln, wie den Bäuerinnen und Bauern mehr Geld zum Überleben zukommt: Der Milliardenmarkt Schokolade gibt es her, einige Cent pro Tafel Schokolade mehr in den Kakao zu investieren als es derzeit der Fall ist.

NGOs fordern solidarische Regionalisierung der Milch-Wertschöpfungskette

In den letzten zwei Jahrzehnten ist die Anzahl der Milch produzierenden Betriebe in Deutschland um 50 Prozent zurückgegangen. Trotz steigender Umweltprobleme und sinkender Erzeugerpreise setzt die Agrarbranche weiter auf den Export von Milchprodukten, obwohl die überschüssige Milch immer wieder Preisdruck auslöst; über Handelsabkommen wird zudem eine Ausweitung von Produktion und Verkauf der deutschen und europäischen Milchprodukte befördert. Die NGOs PowerShift, Forum Umwelt und Entwicklung, die Bauernorganisation Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), Attac und die Naturfreunde leisten einen Beitrag zur Debatte um alternative Wege aus der Krise und stellen anhand von Milch und Milchprodukten exemplarisch dar, wie eine solidarische Regionalisierung aussehen kann.

Große Mehrheit der EU-Bevölkerung gegen das Mercosur-Abkommen

75 Prozent der Deutschen und der EU-Bürgerinnen und EU-Bürger sind gegen das Mercosur-Abkommen, solange die Entwaldung in Südamerika anhält. Die EU-Kommission und der EU-Rat diskutieren einen juristischen Trick, um den Widerstand in den einzelnen Mitgliedstaaten durch das Splitting des Vertrages zu umgehen und einer notwendigen Zustimmung der nationalen Parlamente auszuweichen. Das Handelsabkommen basiert auf dem Prinzip einer exportorientierten Agrarpolitik, die die Abholzung des Regenwaldes in Südamerika nur weiter vorantreiben würde.

Massive Arbeitsrechtsverletzungen auf Weinfarmen in Südafrika

Die Weinfarmen, die auch für den deutschen Markt produzieren, zahlen meist prekäre Löhne und behindern den gewerkschaftlichen Zusammenschluss; das in der EU seit langem verbotene hochgefährliche Herbizid Paraquat wird auf mehreren Farmen unter mangelhaftem Gesundheitsschutz gesprüht. Lediglich 1,4 Prozent vom Preis, den die Kundinnen und Kunden im Discounterregal in Deutschland zahlen, erreichen die Beschäftigten vor Ort.

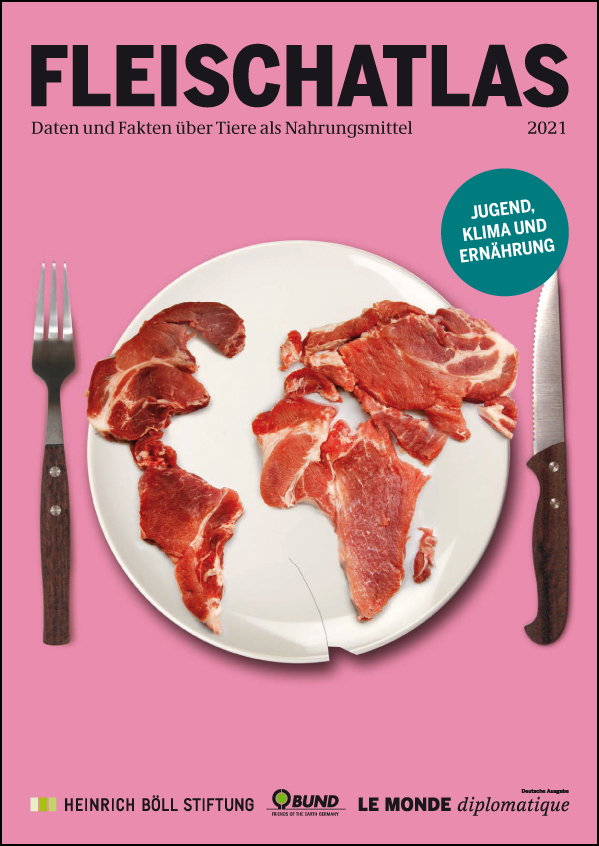

Fleischatlas 2021: Daten und Fakten zu Tieren als Lebensmittel

Seit 2010 ist in Deutschland die Tierzahl pro Betrieb bei Mastschweinen von 398 auf 653 gestiegen, auf immer weniger Höfen leben immer mehr Tiere. Die Heinrich-Böll-Stiftung und der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland fordern von der deutschen und europäischen Politik einen grundlegenden Umbau der Fleischproduktion und gezielte Strategien für einen Verbrauchsrückgang um mindestens die Hälfte.

Kampf um Nutri-Score: Die sieben dreistesten Forderungen der Lebensmittel-Lobby

In Deutschland wird in wenigen Monaten das Nutri-Score-Modell auf freiwilliger Basis der Hersteller eingeführt und soll auf der Verpackungsvorderseite von verarbeiteten Lebensmitteln zu finden sein. Die Lebensmittellobby arbeitet mit Hochdruck daran, die Berechnungsgrundlage des Nutri-Score so zu verändern, dass unausgewogene Produkte gesünder abschneiden – selbst einige Zuckergetränke bekämen dann eine grüne Ampel. Vor allem der Lebensmittelverband Deutschland tue sich mit unwissenschaftlichen Forderungen hervor, kritisiert foodwatch und belegt seine Aussagen mit internen Dokumenten des staatlichen Max-Rubner-Instituts.

Streit um Nutri-Score: Klöckner-Ministerium nahm Einfluss auf wissenschaftliche Studie zur Nährwertkennzeichnung

Das Bundesernährungsministerium ließ eine wissenschaftliche Studie umschreiben, die der Lebensmittelampel Nutri-Score ein gutes Zeugnis ausgestellt hatte, wie ein Vergleich der Original-Studie des staatlichen Max-Rubner-Instituts mit der später vom Ernährungsministerium veröffentlichten Version nahelegt. Ein eigenes Kennzeichnungsmodell, den “Wegweiser Ernährung”, ließ Ministerin Klöckner auf Grundlage des Modells der Lebensmittellobby entwickeln, wie interne Dokumente belegen. Die Verbraucherorganisation foodwatch kritisiert das Vorgehen von Julia Klöckner als politische Instrumentalisierung der wissenschaftlichen Arbeit eines Forschungsinstituts und bewusste Irreführung der Öffentlichkeit.

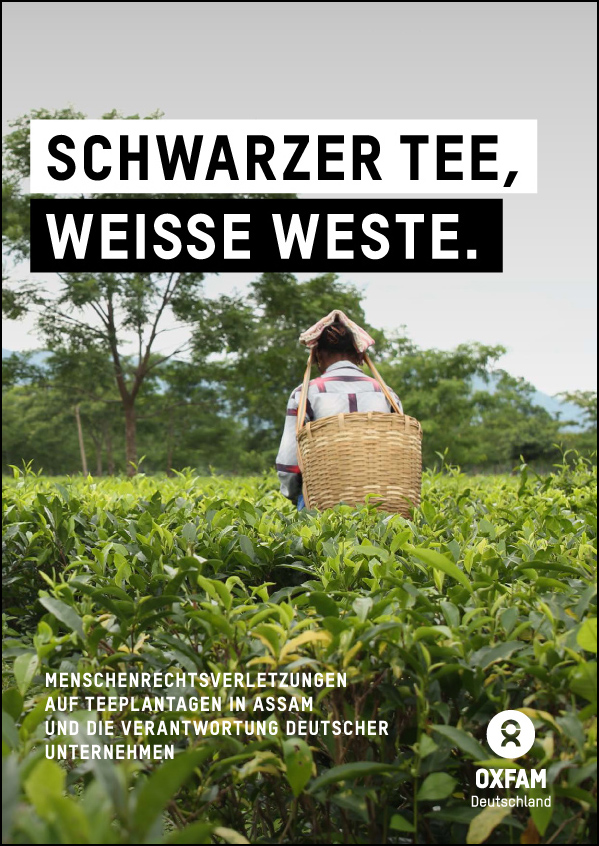

Schwarzer Tee, weiße Weste? Wie deutsche Unternehmen von Ausbeutung auf Teeplantagen profitieren

Bei einer Packung Markenschwarztee für drei Euro gehen nur circa vier Cent an die Menschen, die den Tee gepflückt haben; Arbeiter*innen sind beim Pflücken giftigen Pestiziden ausgesetzt, gegen die sie oft keine oder nur mangelnde Schutzkleidung erhalten. Zertifizierungen lösen die Probleme nicht. Nur mit einem Lieferkettengesetz können sich Unternehmen ihrer menschenrechtlichen Verantwortung nicht mehr entziehen und Schäden an Mensch und Umwelt nicht länger in Kauf nehmen.

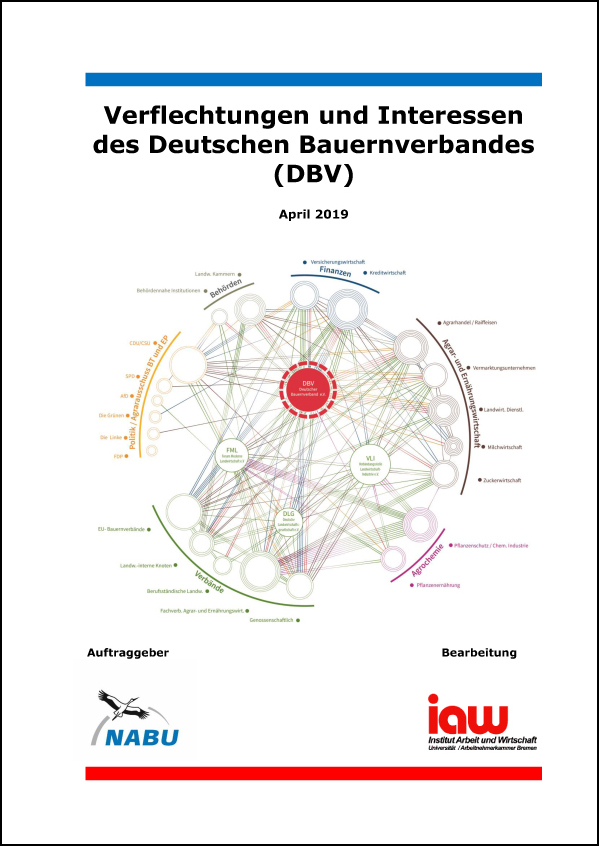

Studie zum Netz der Agrarlobby in Deutschland

Seit Jahren werden in der Agrarpolitik Entscheidungen gegen das Gemeinwohl getroffen, bei der Düngeverordnung genauso wie bei der Verteilung der milliardenschweren Agrarsubventionen. Der Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU) hat eine Studie vorgelegt, die Transparenz in das Beziehungsgeflecht zwischen Agrarpolitik, Agrarwirtschaft und Bauernverband bringt und klärt, wo in Parlamenten und Wirtschaft Agrarfunktionäre mitreden und welchen Einfluss sie nehmen können.

EU-Landwirtschaft verursacht Klimaschäden von 77 Milliarden Euro

Allein durch den CO2-Effekt der EU-Landwirtschaft würden sich umgerechnet externe Kosten in Höhe von etwa 77 Milliarden Euro pro Jahr ergeben, wenn man den vom Umweltbundesamt vorgeschlagenen CO2-Preis von 180 Euro pro Tonne zugrunde legt. Grundwasser oder Flüsse und Seen würden durch Pestizide oder Gülle aus der landwirtschaftlichen Produktion belastet, sodass Wasserbetrieben und Kläranlagen hohe Mehrkosten entstehen. Hauptverursacher der Umweltkosten seien Betriebe der hochintensiven konventionellen Landwirtschaft, insbesondere im Bereich Tierhaltung

EU-Agrarpolitik menschenrechtlich ausrichten!

Kleinbäuerliche Organisationen wehren sich gegen die bisherigen EU-Förderkriterien, die einseitig große Betriebe bevorzugen und soziale und ökologische Kriterien außer Acht lassen. Freihandelsabkommen begünstigen aktuell die Agrarindustrie, die zum Beispiel durch Soja-Importe Fleisch kostengünstiger produzieren kann als kleinbäuerliche Höfe. Durch Landgrabbing für Plantagen werden ländliche Gemeinden in Ländern des globalen Südens oftmals ihrer Existenz beraubt und durch die Abholzung von Wäldern, die Zerstörung von Mooren sowie die Emissionen beim Transport wird die Klimaerhitzung zusätzlich verstärkt; diese führt für viele kleinbäuerliche Betriebe in Europa zu Ernteverlusten und bringt Höfe in Existenznot.

Zwei Jahre Freihandelsabkommen Ecuador-EU: mehr Ausbeutung statt versprochener Wohlstandsgewinne

Das Freihandelsabkommen Ecuadors mit der Europäischen Union sollte zu mehr Fairness, Nachhaltigkeit und Umweltschutz führen. Doch eine Untersuchung im Auftrag der ecuadorianischen Gewerkschaft ASTAC konstatiert eine deutliche Zunahme unsicherer Arbeitsverhältnisse, schlechter Bezahlung und der Missachtung von Gewerkschaftsrechten. Der Preiskampf der europäischen Supermärkte trägt dazu bei, dass Bananen immer billiger, die Beschäftigten auf den Plantagen aber immer schlechter bezahlt werden.

Africa Agriculture and Trade Investment Fund: Niebels Entwicklungsfonds nutzt vor allem der Deutschen Bank

Die Menschenrechtsorganisation FIAN (FoodFirst Informations- und Aktions-Netzwerk) kritisiert, dass durch die wachsende Dominanz der Finanzindustrie in der Entwicklungspolitik der Fokus auf das Wesentliche verloren geht. Menschenrechte, lokale Entwicklung, soziale Gerechtigkeit oder der Umweltschutz treten im Honblick auf “überzeugende Geschäftsergebnisse” in den Hintergrund.

Geschönte Studien fliegen künftig auf!

Das EU-Parlament hat für mehr Transparenz bei der Zulassung von Pestiziden gestimmt. Es kommt Öffentlichkeit in die Zulassungsverfahren für Pestizide, gentechnisch-veränderte Organismen und Futtermittelzusatzstoffe: Die von den Konzernen eingereichten Studien zu Umwelt- und Gesundheitsauswirkungen werden künftig registriert und veröffentlicht, bevor die Aufsichts- und Zulassungsbehörde EFSA mit der Prüfung beginnt; so haben Umweltorganisationen und unabhängige Wissenschaftler*innen Einsicht in die Studien und können geschönte Darstellungen entlarven.

Indischer Kleinstaat komplett auf biologische Landwirtschaft umgestiegen

Im indischen Kleinstaat Sikkim – etwa doppelt so groß wie das Saarland – ist seit 2014 der Import und der Verkauf aller chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel verboten; 2016 verkündete Sikkim, komplett auf biologische Landwirtschaft umgestiegen zu sein. Diese Entwicklung in Indien lässt sich nicht einfach auf Deutschland übertragen: Die finanzielle Lage zu vieler Betriebe ist prekär, und bei vielen vermeintlich stabilen größeren Betrieben, bestimmen längst externe Kapitalgeber mit. Das Problem der Abhängigkeit von externen Investor*innen wird zunehmend bekannter; außerdem stehen Betriebe bei den Lieferant*innen von Saatgut, Düngemitteln und Pestiziden in der Schuld und verlieren Gestaltungsspielräume. Die Chance, es anders anzupacken, verdient allerdings durchaus mehr Aufmerksamkeit.

Internationaler Aufruf an den Präsidenten des Europäischen Patentamtes: sofortiges Moratorium bei Patentierung von Pflanzen und Tieren!

Das Bündnis “Keine Patente auf Saatgut!” fordert den Präsidenten des Europäischen Patentamtes (EPA) auf, alle Verfahren zur Patentierung von Pflanzen und Tieren aus herkömmlicher Züchtung auszusetzen. Es geht unter anderem um Patente auf Gemüse wie Brokkoli und Tomaten. Konzerne wie Bayer oder Syngenta wollen die Zucht der Pflanzen und von ihnen stammende Lebensmittel durch die Patentierung monopolisieren, so “Keine Patente auf Saatgut!”.